一項新研究發(fā)現(xiàn),口腔中的細菌和真菌可能有助于判斷個體患上胰腺癌的風險。紐約大學格羅斯曼醫(yī)學院領導的研究團隊表示:“口腔微生物有望成為鑒定胰腺癌高危人群的生物標志物,為個性化預防提供可能。” 這項研究成果于9月18日發(fā)表在《JAMA Oncology》雜志上。

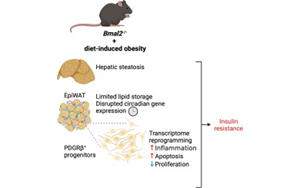

BMAL2調(diào)控肥胖期間脂肪組織炎癥與代謝適應的機制研究

綜述揭示了晝夜節(jié)律核心轉(zhuǎn)錄因子BMAL2通過調(diào)控脂肪前體細胞命運和TNFα介導的炎癥反應,影響脂質(zhì)儲存分布與胰島素敏感性的新機制,為肥胖相關代謝疾病(如T2D和MASH)的防治提供了關鍵靶點。

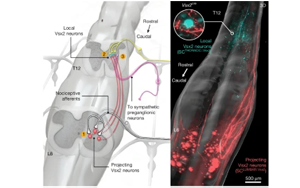

揭示自主神經(jīng)反射異常(AD)的神經(jīng)元架構(gòu):脊髓損傷后惡性高血壓發(fā)作的機制與神經(jīng)調(diào)控治療新策略

本研究首次系統(tǒng)性揭示了脊髓損傷(SCI)后誘發(fā)自主神經(jīng)反射異常(AD)的完整神經(jīng)元回路機制,發(fā)現(xiàn)Vsx2ON神經(jīng)元群在胸腰段脊髓中的核心樞紐作用。通過硬膜外電刺激(EES)靶向血流動力學熱點可重構(gòu)競爭性神經(jīng)回路,顯著逆轉(zhuǎn)小鼠、大鼠及人類AD癥狀。該發(fā)現(xiàn)為開發(fā)基于神經(jīng)回路的精準治療方案提供了理論依據(jù)。

中性粒細胞與白蛋白比率(NPAR):類風濕關節(jié)炎骨質(zhì)疏松風險的新型預測因子及其臨床轉(zhuǎn)化價值

骨質(zhì)疏松(OP)作為類風濕關節(jié)炎(RA)常見共病,其早期風險預測指標尚未被充分探索。本研究旨在探討中性粒細胞百分比與白蛋白比率(NPAR)這一整合炎癥與營養(yǎng)狀態(tài)的復合標志物與RA相關骨質(zhì)疏松(RA-OP)的關聯(lián)性。

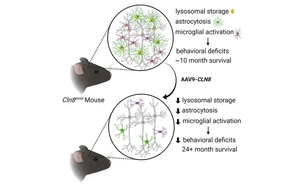

AAV9-DARS2基因療法治療LBSL:從患者細胞到小鼠模型的表型拯救與機制探索

來自多機構(gòu)的研究團隊針對由DARS2基因突變引起的罕見遺傳性白質(zhì)腦病LBSL,開發(fā)了AAV9介導的DARS2基因補充療法。研究證實該療法可顯著改善患者神經(jīng)元線粒體功能、促進軸突生長并降低乳酸水平,在小鼠模型中單次給藥6個月后仍能延緩神經(jīng)退行性病變,為臨床治療提供了關鍵實驗依據(jù)。

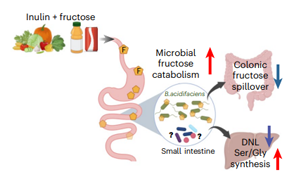

膳食纖維菊粉通過調(diào)控腸道菌群代謝果糖改善肝臟脂肪變性和胰島素抵抗的機制研究

為揭示菊粉緩解果糖毒性的深層機制,Sunhee Jung等研究人員在《Nature Metabolism》發(fā)表的研究采用了多組學整合分析策略。通過建立HFCS誘導的瘦型MASLD小鼠模型,結(jié)合穩(wěn)定同位素示蹤技術(13C-fructose和2H2O)動態(tài)監(jiān)測果糖代謝流向,采用宏基因組學解析菌群結(jié)構(gòu)變化,并運用轉(zhuǎn)錄組學和代謝組學系統(tǒng)評估肝臟代謝重編程。特別設計了延遲干預實驗組(CIF),驗證菊粉對已形成脂肪肝的逆轉(zhuǎn)效果。

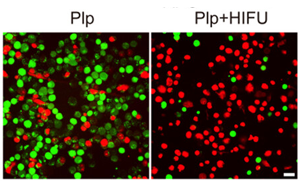

HIFU驅(qū)動靶向細胞焦亡治療基底樣乳腺癌:從基因篩選到血小板膜雜交脂質(zhì)體的協(xié)同機制探索

本文推薦了一種創(chuàng)新性治療策略:通過高強度聚焦超聲(HIFU)聯(lián)合生物信息學篩選與血小板膜雜交脂質(zhì)體(Plp)遞送系統(tǒng),實現(xiàn)基底樣乳腺癌(BLBC)的靶向細胞焦亡(pyroptosis)治療。

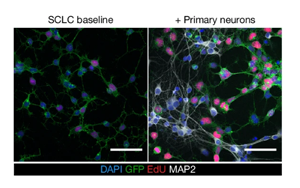

神經(jīng)元活動依賴性機制驅(qū)動小細胞肺癌發(fā)病機制的新見解

本文揭示了神經(jīng)元活動在小細胞肺癌(SCLC)發(fā)病機制中的關鍵作用。研究表明,在腦內(nèi),谷氨酸能(glutamatergic)和GABA能(GABAergic)神經(jīng)元通過旁分泌和突觸相互作用促進SCLC增殖;在肺內(nèi),迷走神經(jīng)支配對原發(fā)性腫瘤發(fā)展至關重要。該發(fā)現(xiàn)為靶向神經(jīng)-腫瘤互作提供了新的治療策略。

DNA甲基化與基因組改變協(xié)同驅(qū)動非小細胞肺癌演化的機制研究

傳統(tǒng)觀點認為DNA甲基化主要導致抑癌基因沉默,然而這種解釋無法說明為何某些必需基因在擴增時會出現(xiàn)反常的高甲基化現(xiàn)象。這種表觀遺傳與基因組改變的復雜舞蹈,正是Charles Swanton團隊在《Nature Genetics》最新研究中試圖解碼的科學謎題。