摘要:研究首次揭示了人類造血干細胞(HSC)克隆在穩(wěn)態(tài)造血中具有穩(wěn)定且獨特的譜系貢獻模式。

在人體這個精密的生命機器中,每秒鐘都有數(shù)百萬血細胞被更新,這個過程由造血干細胞(HSC)持續(xù)不斷地分化補充來維持。然而,關(guān)于人類HSC在穩(wěn)態(tài)造血過程中如何貢獻不同血細胞譜系的問題,長期以來缺乏直接證據(jù)。以往的研究只能在單個時間點觀察HSC克隆的貢獻,且未能同時評估關(guān)鍵的紅系和血小板譜系。更重要的是,由于人類體內(nèi)存在5萬-20萬個活躍貢獻的HSC,追蹤單個HSC克隆的命運變得異常困難。

隨著年齡增長,HSC會積累體細胞突變,其中一些突變?nèi)鏒NMT3A、TET2等能夠賦予克隆生長優(yōu)勢而不影響血細胞發(fā)育,這種現(xiàn)象稱為克隆性造血(CH)。這為研究者提供了一個獨特的機會——利用這些突變作為天然標記來追溯擴展HSC克隆的譜系貢獻。

在這項發(fā)表于《Nature Genetics》的研究中,Tetsuichi Yoshizato等科學家對93名健康老年人(24-91歲,多數(shù)≥70歲)的骨髓樣本進行了深入分析。他們通過錯誤校正靶向測序技術(shù)(ECTS)篩查了23個CH常見突變基因,在71名個體中鑒定出211個體細胞CH驅(qū)動突變。隨后利用高靈敏度的微滴數(shù)字PCR(ddPCR)技術(shù),對純化的HSC、各譜系祖細胞和成熟血細胞進行突變檢測,追蹤了57個HSC來源克隆的譜系貢獻。

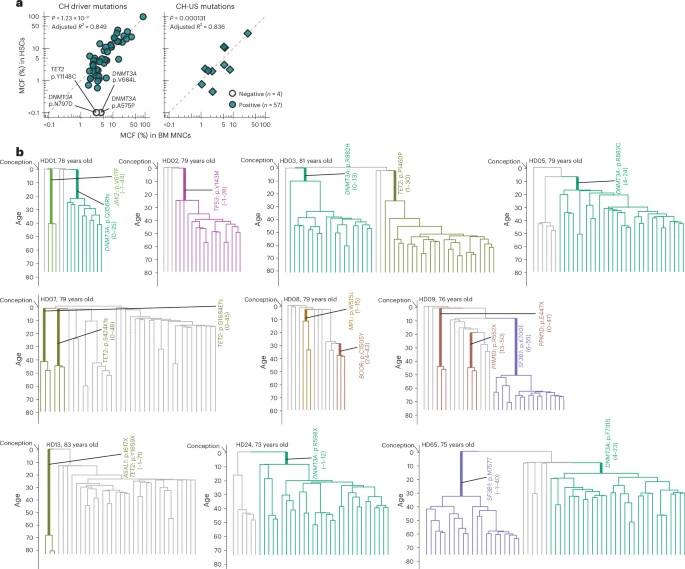

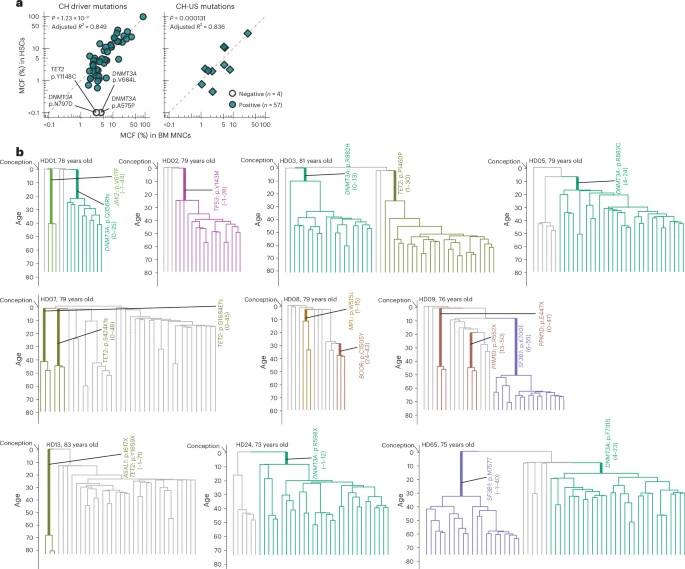

研究團隊發(fā)現(xiàn)HSC克隆僅表現(xiàn)出三種穩(wěn)定的譜系貢獻模式:平衡貢獻全部五系血細胞(血小板、紅細胞、髓系細胞、B細胞和T細胞,稱為PEMBT模式);貢獻所有髓系譜系但不貢獻或極少貢獻T細胞(PEMB模式);以及僅貢獻髓系譜系(血小板、紅細胞和髓系細胞,稱為PEM模式)。值得注意的是,約44%的克隆表現(xiàn)為PEMB限制或偏倚,23%為PEM限制或偏倚,而僅有26%顯示平衡的多系貢獻。

圖1 譜系限制性干細胞對人類造血的穩(wěn)定克隆貢獻

為了探究這些譜系限制模式是否由CH驅(qū)動突變引起,研究人員進行了系統(tǒng)發(fā)育分析。通過單細胞衍生克隆的全基因組測序(WGS),他們重建了系統(tǒng)發(fā)育樹,發(fā)現(xiàn)PEM限制的克隆早在數(shù)十年前就已經(jīng)確立其命運決定,且這些模式在不同CH驅(qū)動突變(如DNMT3A、TET2、ASXL1等)中廣泛分布,表明譜系限制并非主要由特定驅(qū)動突變決定。

特別有趣的是,研究發(fā)現(xiàn)DNMT3A突變的HSC克隆顯著富集于PEMBT模式,這可能是因為這些克隆通常在生命早期出現(xiàn),當時HSC仍能主動補充長壽的T細胞。而隨著衰老,HSC逐漸失去T細胞再生能力,從而更多表現(xiàn)為PEMB或PEM模式。

為了確認B細胞貢獻是否反映持續(xù)的B淋巴細胞生成而非長壽B細胞的持久存在,研究人員檢測了克隆來源的CD34+CD19+B祖細胞(pro-B細胞)。結(jié)果顯示,在有成熟B細胞貢獻的HSC克隆中,pro-B細胞也存在相似的突變細胞分數(shù)(MCF),證明這是持續(xù)的B淋巴細胞生成過程。

更重要的是,移植實驗證實了譜系限制是HSC內(nèi)在編程的特性。將來自同一供體的PEMB限制和PEM限制的HSC克隆移植到免疫缺陷NSG小鼠后,它們保持了與在人體內(nèi)相同的譜系貢獻模式——能夠貢獻B細胞的克隆在小鼠中仍產(chǎn)生B細胞,而不能貢獻B細胞的克隆在小鼠中也無法產(chǎn)生B細胞。

前瞻性分析顯示,這些HSC克隆的譜系貢獻模式在長達65個月的觀察期內(nèi)保持驚人穩(wěn)定,無論是平衡的多系貢獻還是譜系限制/偏倚的模式,都未隨時間發(fā)生顯著變化。

系統(tǒng)發(fā)育分析揭示了HSC克隆譜系貢獻的兩種演變模式:"等級"模式,即后代亞克隆比祖先克隆表現(xiàn)出更高程度的譜系限制(從PEMBT向PEMB或PEMB向PEM演變);和更常見的"穩(wěn)定"模式,即盡管與祖先克隆分離數(shù)十年,后代克隆仍顯示出高度一致的譜系貢獻模式。

本研究首次在人類中全面描繪了HSC克隆在穩(wěn)態(tài)造血中的譜系貢獻模式,揭示了HSC存在穩(wěn)定的內(nèi)在譜系限制程序。這一發(fā)現(xiàn)不僅深化了對人類造血發(fā)育和衰老的理解,也為血液系統(tǒng)疾病的起源和治療提供了重要啟示。特別是這些譜系限制的HSC可能作為基因組改變的儲存庫,是不同譜系歸屬血液系統(tǒng)惡性腫瘤的起源細胞。

研究采用的幾個關(guān)鍵技術(shù)方法包括:1)通過錯誤校正靶向測序(ECTS)技術(shù)篩查骨髓樣本中的CH突變;2)利用流式細胞術(shù)分選純化HSC、各譜系祖細胞和成熟血細胞;3)采用微滴數(shù)字PCR(ddPCR)進行高靈敏度突變定量檢測;4)對單細胞衍生克隆進行全基因組測序(WGS)并重建系統(tǒng)發(fā)育樹;5)通過免疫缺陷NSG小鼠移植模型驗證HSC的譜系貢獻能力。

A limited repertoire of HSC lineage replenishment patterns

研究人員通過追蹤57個HSC來源克隆的譜系貢獻,發(fā)現(xiàn)人類HSC僅表現(xiàn)出三種穩(wěn)定的譜系貢獻模式:PEMBT(平衡貢獻所有五系)、PEMB(貢獻髓系但不貢獻T細胞)和PEM(僅貢獻髓系)。這些模式在不同CH驅(qū)動突變中廣泛分布,表明譜系限制并非主要由特定驅(qū)動突變決定。

Phylogenetic analysis infers stable HSC lineage replenishment

系統(tǒng)發(fā)育分析顯示,PEM限制的克隆早在數(shù)十年前就已經(jīng)確立其命運決定。研究發(fā)現(xiàn)HSC克隆的譜系貢獻模式在系統(tǒng)發(fā)育樹中保持穩(wěn)定,后代亞克隆即使經(jīng)過數(shù)十年進化,仍保持與祖先克隆高度一致的譜系貢獻模式。

HSC clonal lineage restriction is intrinsically programmed

移植實驗證實譜系限制是HSC內(nèi)在編程的特性。將來自同一供體的PEMB限制和PEM限制的HSC克隆移植到NSG小鼠后,它們保持了與在人體內(nèi)相同的譜系貢獻模式,證明這種限制不是由骨髓微環(huán)境等外在因素決定的。

Prospective analysis reveals stable HSC lineage replenishment

前瞻性分析顯示,22個HSC克隆家族的譜系貢獻模式在長達65個月的觀察期內(nèi)保持穩(wěn)定,無論是平衡的多系貢獻還是譜系限制/偏倚的模式都未隨時間發(fā)生顯著變化,證明了HSC克隆命運決定的長期穩(wěn)定性。

圖2 追溯長效造血干細胞克隆的起源

該研究得出結(jié)論,人類HSC在穩(wěn)態(tài)造血中表現(xiàn)出穩(wěn)定且可預測的譜系貢獻模式,這些模式由HSC內(nèi)在程序決定,并在數(shù)十年間保持穩(wěn)定。除了能夠貢獻全部五系血細胞的多能HSC外,還存在譜系限制性的HSC群體,包括PEMB限制(貢獻髓系但不貢獻T細胞)和PEM限制(僅貢獻髓系)的HSC克隆。這些譜系限制模式并非主要由CH驅(qū)動突變引起,而是反映了HSC固有的分化程序。

這一發(fā)現(xiàn)對理解造血生物學具有重要意義:首先,它揭示了人類HSC在穩(wěn)態(tài)造血中的功能異質(zhì)性,挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)認為所有HSC都具有同等多能性的觀點;其次,研究發(fā)現(xiàn)HSC的譜系貢獻模式在數(shù)十年間保持穩(wěn)定,說明HSC的分化命運是預先編程的且具有長期記憶性;最后,這些譜系限制的HSC可能成為特定血液系統(tǒng)疾病的細胞起源,為預防和治療年齡相關(guān)血液疾病提供了新的思路。

研究還發(fā)現(xiàn),隨著衰老進程,能夠貢獻全部五系(包括T細胞)的HSC克隆逐漸減少,而譜系限制的HSC克隆增加,這可能是造血系統(tǒng)衰老的重要機制之一。值得注意的是,DNMT3A突變的HSC克隆更傾向于保持多系分化能力,這可能與它們通常在生命早期出現(xiàn)有關(guān),當時HSC仍能主動補充長壽的T細胞池。

這些發(fā)現(xiàn)將促使科學界重新思考HSC的功能異質(zhì)性及其在健康和疾病中的作用,為靶向特定HSC群體的治療策略奠定基礎。

參考資料

[1] Stable clonal contribution of lineage-restricted stem cells to human hematopoiesis

摘要:研究首次揭示了人類造血干細胞(HSC)克隆在穩(wěn)態(tài)造血中具有穩(wěn)定且獨特的譜系貢獻模式。

在人體這個精密的生命機器中,每秒鐘都有數(shù)百萬血細胞被更新,這個過程由造血干細胞(HSC)持續(xù)不斷地分化補充來維持。然而,關(guān)于人類HSC在穩(wěn)態(tài)造血過程中如何貢獻不同血細胞譜系的問題,長期以來缺乏直接證據(jù)。以往的研究只能在單個時間點觀察HSC克隆的貢獻,且未能同時評估關(guān)鍵的紅系和血小板譜系。更重要的是,由于人類體內(nèi)存在5萬-20萬個活躍貢獻的HSC,追蹤單個HSC克隆的命運變得異常困難。

隨著年齡增長,HSC會積累體細胞突變,其中一些突變?nèi)鏒NMT3A、TET2等能夠賦予克隆生長優(yōu)勢而不影響血細胞發(fā)育,這種現(xiàn)象稱為克隆性造血(CH)。這為研究者提供了一個獨特的機會——利用這些突變作為天然標記來追溯擴展HSC克隆的譜系貢獻。

在這項發(fā)表于《Nature Genetics》的研究中,Tetsuichi Yoshizato等科學家對93名健康老年人(24-91歲,多數(shù)≥70歲)的骨髓樣本進行了深入分析。他們通過錯誤校正靶向測序技術(shù)(ECTS)篩查了23個CH常見突變基因,在71名個體中鑒定出211個體細胞CH驅(qū)動突變。隨后利用高靈敏度的微滴數(shù)字PCR(ddPCR)技術(shù),對純化的HSC、各譜系祖細胞和成熟血細胞進行突變檢測,追蹤了57個HSC來源克隆的譜系貢獻。

研究團隊發(fā)現(xiàn)HSC克隆僅表現(xiàn)出三種穩(wěn)定的譜系貢獻模式:平衡貢獻全部五系血細胞(血小板、紅細胞、髓系細胞、B細胞和T細胞,稱為PEMBT模式);貢獻所有髓系譜系但不貢獻或極少貢獻T細胞(PEMB模式);以及僅貢獻髓系譜系(血小板、紅細胞和髓系細胞,稱為PEM模式)。值得注意的是,約44%的克隆表現(xiàn)為PEMB限制或偏倚,23%為PEM限制或偏倚,而僅有26%顯示平衡的多系貢獻。

圖1 譜系限制性干細胞對人類造血的穩(wěn)定克隆貢獻

為了探究這些譜系限制模式是否由CH驅(qū)動突變引起,研究人員進行了系統(tǒng)發(fā)育分析。通過單細胞衍生克隆的全基因組測序(WGS),他們重建了系統(tǒng)發(fā)育樹,發(fā)現(xiàn)PEM限制的克隆早在數(shù)十年前就已經(jīng)確立其命運決定,且這些模式在不同CH驅(qū)動突變(如DNMT3A、TET2、ASXL1等)中廣泛分布,表明譜系限制并非主要由特定驅(qū)動突變決定。

特別有趣的是,研究發(fā)現(xiàn)DNMT3A突變的HSC克隆顯著富集于PEMBT模式,這可能是因為這些克隆通常在生命早期出現(xiàn),當時HSC仍能主動補充長壽的T細胞。而隨著衰老,HSC逐漸失去T細胞再生能力,從而更多表現(xiàn)為PEMB或PEM模式。

為了確認B細胞貢獻是否反映持續(xù)的B淋巴細胞生成而非長壽B細胞的持久存在,研究人員檢測了克隆來源的CD34+CD19+B祖細胞(pro-B細胞)。結(jié)果顯示,在有成熟B細胞貢獻的HSC克隆中,pro-B細胞也存在相似的突變細胞分數(shù)(MCF),證明這是持續(xù)的B淋巴細胞生成過程。

更重要的是,移植實驗證實了譜系限制是HSC內(nèi)在編程的特性。將來自同一供體的PEMB限制和PEM限制的HSC克隆移植到免疫缺陷NSG小鼠后,它們保持了與在人體內(nèi)相同的譜系貢獻模式——能夠貢獻B細胞的克隆在小鼠中仍產(chǎn)生B細胞,而不能貢獻B細胞的克隆在小鼠中也無法產(chǎn)生B細胞。

前瞻性分析顯示,這些HSC克隆的譜系貢獻模式在長達65個月的觀察期內(nèi)保持驚人穩(wěn)定,無論是平衡的多系貢獻還是譜系限制/偏倚的模式,都未隨時間發(fā)生顯著變化。

系統(tǒng)發(fā)育分析揭示了HSC克隆譜系貢獻的兩種演變模式:"等級"模式,即后代亞克隆比祖先克隆表現(xiàn)出更高程度的譜系限制(從PEMBT向PEMB或PEMB向PEM演變);和更常見的"穩(wěn)定"模式,即盡管與祖先克隆分離數(shù)十年,后代克隆仍顯示出高度一致的譜系貢獻模式。

本研究首次在人類中全面描繪了HSC克隆在穩(wěn)態(tài)造血中的譜系貢獻模式,揭示了HSC存在穩(wěn)定的內(nèi)在譜系限制程序。這一發(fā)現(xiàn)不僅深化了對人類造血發(fā)育和衰老的理解,也為血液系統(tǒng)疾病的起源和治療提供了重要啟示。特別是這些譜系限制的HSC可能作為基因組改變的儲存庫,是不同譜系歸屬血液系統(tǒng)惡性腫瘤的起源細胞。

研究采用的幾個關(guān)鍵技術(shù)方法包括:1)通過錯誤校正靶向測序(ECTS)技術(shù)篩查骨髓樣本中的CH突變;2)利用流式細胞術(shù)分選純化HSC、各譜系祖細胞和成熟血細胞;3)采用微滴數(shù)字PCR(ddPCR)進行高靈敏度突變定量檢測;4)對單細胞衍生克隆進行全基因組測序(WGS)并重建系統(tǒng)發(fā)育樹;5)通過免疫缺陷NSG小鼠移植模型驗證HSC的譜系貢獻能力。

A limited repertoire of HSC lineage replenishment patterns

研究人員通過追蹤57個HSC來源克隆的譜系貢獻,發(fā)現(xiàn)人類HSC僅表現(xiàn)出三種穩(wěn)定的譜系貢獻模式:PEMBT(平衡貢獻所有五系)、PEMB(貢獻髓系但不貢獻T細胞)和PEM(僅貢獻髓系)。這些模式在不同CH驅(qū)動突變中廣泛分布,表明譜系限制并非主要由特定驅(qū)動突變決定。

Phylogenetic analysis infers stable HSC lineage replenishment

系統(tǒng)發(fā)育分析顯示,PEM限制的克隆早在數(shù)十年前就已經(jīng)確立其命運決定。研究發(fā)現(xiàn)HSC克隆的譜系貢獻模式在系統(tǒng)發(fā)育樹中保持穩(wěn)定,后代亞克隆即使經(jīng)過數(shù)十年進化,仍保持與祖先克隆高度一致的譜系貢獻模式。

HSC clonal lineage restriction is intrinsically programmed

移植實驗證實譜系限制是HSC內(nèi)在編程的特性。將來自同一供體的PEMB限制和PEM限制的HSC克隆移植到NSG小鼠后,它們保持了與在人體內(nèi)相同的譜系貢獻模式,證明這種限制不是由骨髓微環(huán)境等外在因素決定的。

Prospective analysis reveals stable HSC lineage replenishment

前瞻性分析顯示,22個HSC克隆家族的譜系貢獻模式在長達65個月的觀察期內(nèi)保持穩(wěn)定,無論是平衡的多系貢獻還是譜系限制/偏倚的模式都未隨時間發(fā)生顯著變化,證明了HSC克隆命運決定的長期穩(wěn)定性。

圖2 追溯長效造血干細胞克隆的起源

該研究得出結(jié)論,人類HSC在穩(wěn)態(tài)造血中表現(xiàn)出穩(wěn)定且可預測的譜系貢獻模式,這些模式由HSC內(nèi)在程序決定,并在數(shù)十年間保持穩(wěn)定。除了能夠貢獻全部五系血細胞的多能HSC外,還存在譜系限制性的HSC群體,包括PEMB限制(貢獻髓系但不貢獻T細胞)和PEM限制(僅貢獻髓系)的HSC克隆。這些譜系限制模式并非主要由CH驅(qū)動突變引起,而是反映了HSC固有的分化程序。

這一發(fā)現(xiàn)對理解造血生物學具有重要意義:首先,它揭示了人類HSC在穩(wěn)態(tài)造血中的功能異質(zhì)性,挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)認為所有HSC都具有同等多能性的觀點;其次,研究發(fā)現(xiàn)HSC的譜系貢獻模式在數(shù)十年間保持穩(wěn)定,說明HSC的分化命運是預先編程的且具有長期記憶性;最后,這些譜系限制的HSC可能成為特定血液系統(tǒng)疾病的細胞起源,為預防和治療年齡相關(guān)血液疾病提供了新的思路。

研究還發(fā)現(xiàn),隨著衰老進程,能夠貢獻全部五系(包括T細胞)的HSC克隆逐漸減少,而譜系限制的HSC克隆增加,這可能是造血系統(tǒng)衰老的重要機制之一。值得注意的是,DNMT3A突變的HSC克隆更傾向于保持多系分化能力,這可能與它們通常在生命早期出現(xiàn)有關(guān),當時HSC仍能主動補充長壽的T細胞池。

這些發(fā)現(xiàn)將促使科學界重新思考HSC的功能異質(zhì)性及其在健康和疾病中的作用,為靶向特定HSC群體的治療策略奠定基礎。

參考資料

[1] Stable clonal contribution of lineage-restricted stem cells to human hematopoiesis