摘要:研究通過整合神經解剖學、生理學和行為學方法,首次構建了小鼠內側前額葉皮層(MPF)的完整連接圖譜,聚焦于背側腳區(DP)這一關鍵網絡樞紐。

DP的獨特解剖學特征

背側腳區(DP)作為內側前額葉皮層(MPF)的特殊區域,位于六層新皮層與三層嗅皮層交界處。通過尼氏染色和連接組學分析,研究者將DP劃分為淺層(DPs)和深層(DPd):DPs神經元呈現疏松排列的較大胞體,主要表達L5 IT神經元標志物Cacna1h;而DPd則密集分布著小胞體神經元,特異性表達Vglut2和Tle4等L6 CT神經元標志物。形態學重建顯示,DPs神經元具有更復雜的樹突結構(平均分支數56±24),顯著多于DPd神經元(42±16)。

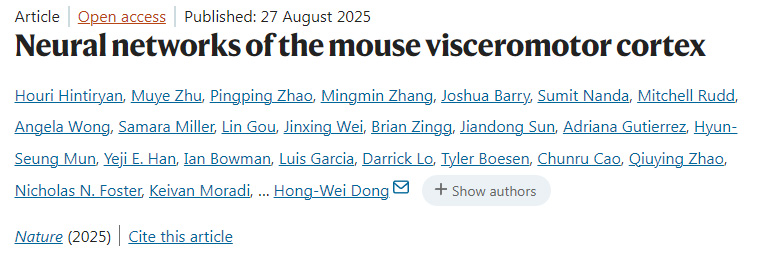

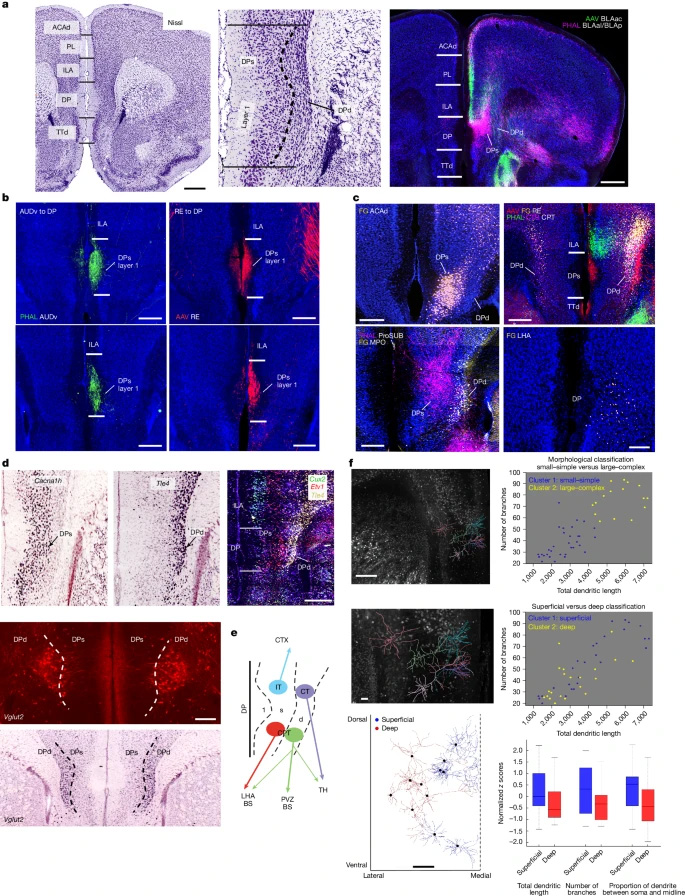

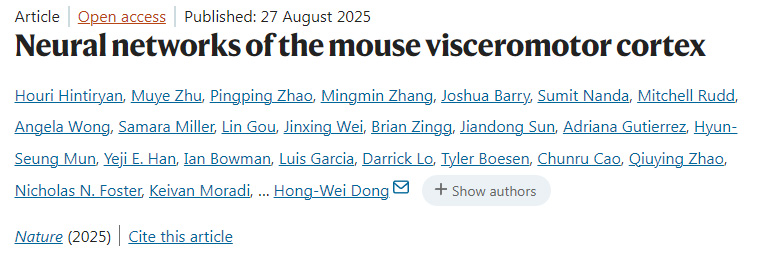

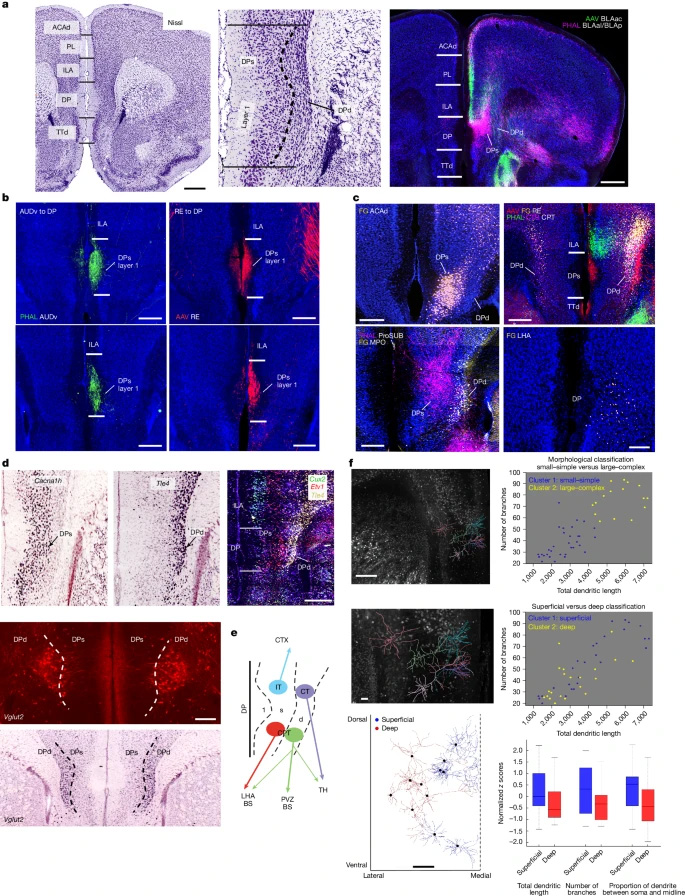

圖1 小鼠內臟運動皮層的神經網絡

分層特異的神經環路

DPs主要接收來自初級嗅皮層(PIR)、腹側聽覺皮層(AUDv)和外側內嗅皮層(ENTl)L2/3的輸入,而DPd則選擇性接受ENTl L5、后皮質杏仁核(COApm)和基底外側杏仁核內側部(BLAam)的投射。引人注目的是,DPs向其他MPF區域(如前邊緣皮層PL、前扣帶回ACAd)的輸出呈現顯著單向性,這與傳統MPF區域間的雙向連接形成鮮明對比。

內臟運動調控的三重通路

研究提出DPs、DPd與邊緣下區(ILA)共同構成"初級內臟運動皮層":

1. 交感調控通路:DPs→下丘腦室旁核背側部(PVHd)和外側區(LHA)→脊髓中間外側柱(IML),光遺傳學證實DPs終末與脊髓投射神經元形成突觸聯系;

2. 副交感抑制通路:DPs→中央杏仁核(CEA)→迷走神經背核(DMX),經突觸示蹤顯示該通路可抑制副交感輸出;

3. 神經內分泌直達通路:DPd直接支配PVH的CRH神經元,AAV1-Cre跨突觸標記結合電生理記錄顯示,光激活DPd→PVH通路可使血漿皮質酮(CORT)水平提升3倍。

圖2 背側腳區的解剖學界定與細胞類型組織結構

社會行為的神經編碼

在體鈣成像揭示:DP的VGLUT2+神經元對異性社交刺激響應率(42.2%)顯著高于ILA區域。TRAP2技術進一步顯示,DP神經元在恐懼條件反射(足底電刺激)和急性束縛應激中均被特異性激活。這些發現與DP接收BLAa和SUBv應激相關輸入,并通過PVT→DP→PVH通路調控HPA軸的實驗證據相吻合。

跨物種理論模型

研究創新性地提出MPF功能整合模型:DP作為"信息轉換樞紐",將外側皮層網絡(處理嗅覺、聽覺等多模態信息)轉化為內側網絡的運動指令。該模型為解釋人類vmPFC損傷導致的情緒失調提供了新視角,其發現的DPd→PVH直接通路可能為開發抗抑郁新靶點提供思路。

方法學上,研究結合了MORF3稀疏標記技術(實現單神經元3D重構)、AAV1-Cre跨突觸追蹤(驗證多突觸通路)和TVA-狂犬病毒系統(全腦輸入圖譜),為神經環路研究建立了技術范式。這些發現不僅填補了MPF環路研究的空白,更為理解應激相關精神疾病提供了新的神經機制框架。

參考資料

[1] Neural networks of the mouse visceromotor cortex

摘要:研究通過整合神經解剖學、生理學和行為學方法,首次構建了小鼠內側前額葉皮層(MPF)的完整連接圖譜,聚焦于背側腳區(DP)這一關鍵網絡樞紐。

DP的獨特解剖學特征

背側腳區(DP)作為內側前額葉皮層(MPF)的特殊區域,位于六層新皮層與三層嗅皮層交界處。通過尼氏染色和連接組學分析,研究者將DP劃分為淺層(DPs)和深層(DPd):DPs神經元呈現疏松排列的較大胞體,主要表達L5 IT神經元標志物Cacna1h;而DPd則密集分布著小胞體神經元,特異性表達Vglut2和Tle4等L6 CT神經元標志物。形態學重建顯示,DPs神經元具有更復雜的樹突結構(平均分支數56±24),顯著多于DPd神經元(42±16)。

圖1 小鼠內臟運動皮層的神經網絡

分層特異的神經環路

DPs主要接收來自初級嗅皮層(PIR)、腹側聽覺皮層(AUDv)和外側內嗅皮層(ENTl)L2/3的輸入,而DPd則選擇性接受ENTl L5、后皮質杏仁核(COApm)和基底外側杏仁核內側部(BLAam)的投射。引人注目的是,DPs向其他MPF區域(如前邊緣皮層PL、前扣帶回ACAd)的輸出呈現顯著單向性,這與傳統MPF區域間的雙向連接形成鮮明對比。

內臟運動調控的三重通路

研究提出DPs、DPd與邊緣下區(ILA)共同構成"初級內臟運動皮層":

1. 交感調控通路:DPs→下丘腦室旁核背側部(PVHd)和外側區(LHA)→脊髓中間外側柱(IML),光遺傳學證實DPs終末與脊髓投射神經元形成突觸聯系;

2. 副交感抑制通路:DPs→中央杏仁核(CEA)→迷走神經背核(DMX),經突觸示蹤顯示該通路可抑制副交感輸出;

3. 神經內分泌直達通路:DPd直接支配PVH的CRH神經元,AAV1-Cre跨突觸標記結合電生理記錄顯示,光激活DPd→PVH通路可使血漿皮質酮(CORT)水平提升3倍。

圖2 背側腳區的解剖學界定與細胞類型組織結構

社會行為的神經編碼

在體鈣成像揭示:DP的VGLUT2+神經元對異性社交刺激響應率(42.2%)顯著高于ILA區域。TRAP2技術進一步顯示,DP神經元在恐懼條件反射(足底電刺激)和急性束縛應激中均被特異性激活。這些發現與DP接收BLAa和SUBv應激相關輸入,并通過PVT→DP→PVH通路調控HPA軸的實驗證據相吻合。

跨物種理論模型

研究創新性地提出MPF功能整合模型:DP作為"信息轉換樞紐",將外側皮層網絡(處理嗅覺、聽覺等多模態信息)轉化為內側網絡的運動指令。該模型為解釋人類vmPFC損傷導致的情緒失調提供了新視角,其發現的DPd→PVH直接通路可能為開發抗抑郁新靶點提供思路。

方法學上,研究結合了MORF3稀疏標記技術(實現單神經元3D重構)、AAV1-Cre跨突觸追蹤(驗證多突觸通路)和TVA-狂犬病毒系統(全腦輸入圖譜),為神經環路研究建立了技術范式。這些發現不僅填補了MPF環路研究的空白,更為理解應激相關精神疾病提供了新的神經機制框架。

參考資料

[1] Neural networks of the mouse visceromotor cortex